第8卷第28期 总第196期 2021年6月25日

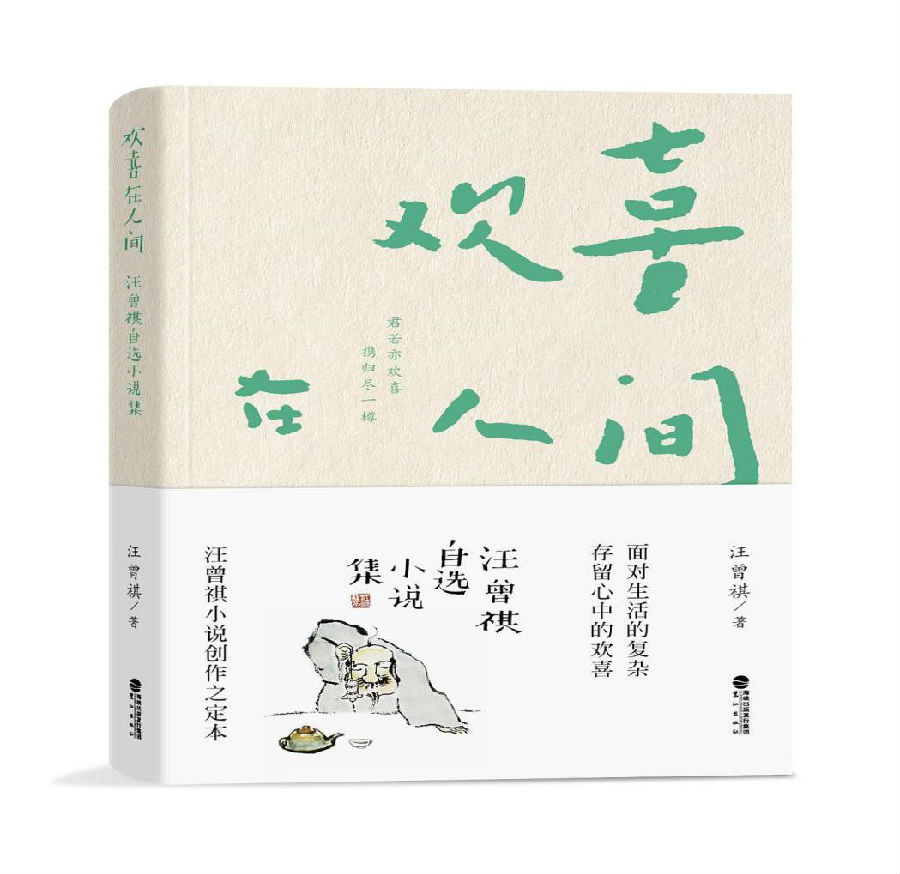

《欢喜在人间》

―汪曾祺著

汉语言文学204班 丁邱云

内容简介

这是一本讲述普通人故事的书,芸芸众生中的小人物,背负自己的命运在人间独行,本质上的纯朴总能让苦难中有一抹甜。在作者波澜不惊的细腻描绘中,带你感受生活的百转千回。面对生活的复杂,存留心中的欢喜。君若亦欢喜,携归尽一樽。

写作背景

《欢喜在人间:汪曾祺自选小说集》原版书名为《茱萸集》,是汪曾祺先生曾在一九八八年应台湾联合文学出版社邀约,亲自编选的一部短篇小说集。台湾联合文学出版社称全书“依序编年,具有多样的情节结构及其散文之抒情笔调,允为汪曾祺先生小说创作之定本”。

精彩分享

1、韵律和生命合成一体,如钟声。我活在钟声里。钟声同时在我的生命里。天黑了。今年我二十五岁。一种荒唐继续荒唐的年龄。

2、种地不是一个人的事情,车水、薅草、播种、插秧、打场、施肥,有歌声、有锣鼓、有打骂调笑,相慰相劳,热热闹闹,呼吸着人的气息。而养鸭是一种游离,一种放逐,一种流浪。

3、芦花才吐新惠。紫灰色的芦惠,发着银光,软软的,滑滑的,像一串丝线。有的地方结了蒲棒,通红的,像一支支的小蜡烛。青浮萍,紫浮萍,长脚文字,水蜘蛛,野菱角开着四瓣的小花,惊起一只水鸟,扑鲁鲁鲁地飞走了。

4、她挎着一篮子荸荠回去了,在柔软的田埂上留下一串脚印,明海看着她的脚印,傻了,五个小小的趾头,脚掌平平的,脚跟细细的,脚弓部分缺了一块。明海身上有一种从来没有过的感觉,他觉得心里痒痒的。这一串美丽的脚印把小和尚的心搞乱了。

5、也许怕寂寞是人的基本感情之一,怕寂寞是与生俱来的,在襁褓中的孩子如果不是确知父母在留心自己,他不肯一个人睡在一间屋子里。也可能这是穴居野处时对于不可知的一切来袭的恐惧心理的遗传,人总要知觉到自己不是孤身的面对整个自然。

个人感想

当我独自坐下,翻开书页,犹如在听一位老人聊天,一杯清茶,也许还有两碟茶点。环境很幽静,既没有城市的喧闹烦杂,也没有乡间的忙忙碌碌,时间很充裕,没有什么要紧的事需要去做,没有扰乱心绪的烦恼,两人对面屈膝。我听这位经历了许多岁月沧桑,知道许多人情世故的老人,在说着以往、从前、不久前的故事,谈论着他知道的人和事。我听他侃侃而谈,徐徐道来,时而喜形于色,时而轻轻叹息,在大部分时间里,他都是平静的,用缓慢的语调介绍他的“老友们”仿佛每一个人物都与他共同经历了一段峥嵘岁月。他们都是凡夫俗子,食人间烟火,有七情六欲,无大喜大悲,大起大落,偶尔有一点曲折,也让人觉得无比新鲜。我时而点头示意,时而会心一笑,时而低头沉思,跟随老人的脚步穿越时空,看看旧时代的那些“俗世凡人”。

书中并没有惊心动魄的场面,也没有你死我活的矛盾冲突,你不可能大喜大悲,大彻大悟。有的是一种平淡的大境界。淡,是一种胸怀“大肚能容天下难容之事”;淡,是一种豁达,“开颜一笑笑天下可笑之人”。有些近于儒家,但又多了几分禅意,如山中隐蔽的寺庙里清晨响起的敲钟声,韵律和生命合为一体,悠悠荡开,徐徐折回,向远处看,是山下村庄袅袅的炊烟,在浩渺和淡远之外又多了几分烟火味和人情味。

劳动人民的家长里短,全国各地的特色小吃,各不相同的民风民俗,时时变迁,人间烟火永不熄灭;岁寒三友的情谊与风骨,小镇市民不落井下石的恕道,时时上演,人间真情永存心间。

读此书是慢的,是闲的,是散的,是淡的,淡而有味,淡而有情,淡到极致却是浓。

作者简介

现当代著名小说家、散文家,京派小说的传人。被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫”。沈从文先生的入室弟子。一九二〇年生,江苏高邮人。昆明西南联大中文系毕业。曾任中学国文教员、历史博物馆职员,先后在《北京文艺》《民间文学》等任编辑。一九六二年调北京京剧团做编辑。曾编写过《范进中举》《沙家浜》等有影响力的京剧剧本,发表《受戒》《大淖记事》等小说,因其独特的“抒情现实主义”和风俗画一般的笔致,受到普遍的好评。代表作:《人间草木》《邂逅集》、《羊舍的夜晚》、《晚饭花集》、《汪曾祺短篇小说选》、《晚翠文谈》、《大淖记事》、《受戒》、《异秉》等

欢喜在人间/汪曾祺著 I247.7/W085-24 厦门:鹭江出版社 ,2018. 馆藏地:社会科学二(东区三楼)